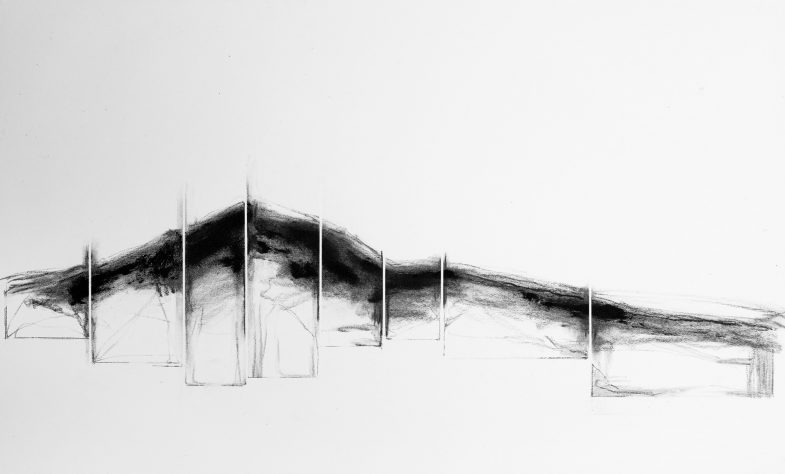

Mountain (- Lying posture -) / fear of the unsophisticated shape 2017 / charcoal,diamond black,paper 文・素描 / 町田哲也

この朝だけの小雨だったが、梅雨には早い長雨かと勘違いが尾を引いたのは一昨日に谷に寝た渓流の音を重ねたからだろう。それにしても最近の食のせいかやはり起伏の大きな気象の畝ねりに逆らうことなく委ねすぎたか。やや萎えた気分で丸めた背のまま瞼を腫らし足元に薄霧が流れる道を歩く時、目に入るより先に道端の露に濡れた葉やら花びらに指がまず触れている。袖が湿っているから手首を草叢に差し込んだまま進んでいたらしい。何かを愛でるでもなく探索の筋など微塵もない額でひんやりと撫でてはすすむと、類型として千年、否万年に渡って繰り返された同じ目元がそこから灯り広がり、彼らの歩みの中に居る、ブレた自己が弱く震える不確かさに辛うじてとどまって、自身が個体であるのか類的集積識なのかわからなくなる。目先の流動に翻弄され、肉体が兎角先導した時期は触れるより先に首を突きだして目玉も更に前のめりに見ていたようだ。生活から恣意が剥がれ落ち無為の隙間が今はある。この歩みもそうした隙間に位置している。ただ森の先へ向う。

登坂とは大袈裟だが上り坂を歩む際には足元へ茫と視線を落とし、それでも崩れた地から張り出た根や頭を出した濡岩に足首を掬われないよう腰には気を配っているが、むしろそうした歩みは遠くを臨むような気分を淡く浮かばせるものだ。振り返ればそれなりの眺望がそこにあるけれども「遠く」とはその鳥瞰ではない、俯いて遅々とした息を整えながらの歩行を情緒で停止するつもりはない。ひとりの人間を幻視する探索を冬の間おこなっていたので、歩みも生活の手付きも、いちいち彼との相対景となった。滑稽であるのは、史的な詳細を追いつつ明らかにしたいのは実像よりも気配のようなものだったから、春を前にしていよいよ抽象性を帯びた「らしさ」を端的に抽出するだけにしようということになり、つまり個体ではなく類的集積の陽炎のような形象へとしか昇華できない。腹に収めるはずの形態が逼迫し理詰めの雲散を放り茫洋の経過を甘んじた。到頭草臥れた幻視の果ては「わたしかもしれない」という倒錯が幾度も眠りに忍んで出鱈目を呟くので都度途方に暮れた。

このあたりのヤマガラは人気を怖れず触れた葉のすぐ横の枝に飛び乗って来てピイヒヒ、ピイヒヒ鳴くので、暫く立ち止まり聴いている。森の誰かが餌付けした個体かもしれない。この野鳥の不思議な固有色の形象で個体差が判別できるのだろうかと加えて思いながら、ふつふつと幻視の「人型」の「らしさ」も、色彩であればと天邪鬼を転がし、佇むと碌なことがないから歩きはじめるのだった。

地勢と気象の兼合いが一帯に霧をもたらす場所なので、煙幕の流れる早朝の歩みにとっては覚醒を眠りへ戻すような働きがあり、余程肉体の代謝を促さなければ現実感を喪失する。樹木のシルエットが時折頭を抱えて踞る過去の人々の影となる。そんな幻影の横を通り過ぎても怯えが走らなかったのは、こちらも識離脱の宛ら夢遊病の歩みだった。

固有名の遺る人為が伝承される時、史実とされる事件性と社会環境との関係が示される。発明発見が先行する場合は、生みだした人間の具体性にこそその因を探りたくなるものだが、その個体はどうやら集団の所属が無い。ほぼ千年前の歴史を紐解いて実際の存在へ詰め寄るのではなく、時の経緯によって成熟した譚の輪郭を持った形象、幾度も囁かれ時には嘲笑の的となり恐れられたこともある、そうした含みをもつ人格ではなく「姿態」とはどうあるべきだろうかと続ける歩みになると、ようやく泥にまみれた長靴をあの岩で脱ごうかと云う目覚めが訪れた。

男が季節菜を背に担ぎ里に降りた或る春に部族同士の揉め事に出会し、野良犬のように怒鳴り合って対峙する壮年の男たちの間に割って入る。更に大袈裟に騒ぎ立てる厄介者に目星をつけ、やおら懐から取り出した縄を結びつけた石をくるくる回し勢いをつけて臑に放り投げ、鈍い音をたてて骨を砕き事を納めた時から、里人が度々男の山庵に訪れさまざまな教えを請うようなことになる。里では隣接する族村間の瑣末な利害衝突が頻繁に起き、刃傷沙汰ばかりで辟易する時を代々経ていたから、騒ぎ立てて威圧する程度の圧力に慣れてしまっていた族人たちにとって、妙な道具であっさり気概を崩す、年に数度山菜を売り歩く男の他者性が必要となる。男にしてみても面倒が増えたと追い払わなかったのは山谷の走破の法や、森の食を教えるだけのことで、あれこれを貢がれるのでそれまでの生活自体を持続的に磨きあげる必要があり工夫を加える動機ともなった。狩りで手にした獣皮を被って嬉々と山を降りる里の族人の背を見送ってから、手に入れた鉄を三つ尾根を越えた蹈鞴に頼み溶かし叩き、縄の先の石に替わるモノを砥石で丁寧に研くのだった。里と山の生活の差異は肉体に顕著に顕われるので、里人にとって男の振り向いた聴き耳をたてるその姿態に秘密があるように思われ、あるいはまた山野を転ぶ事無く走破する足首と同じ機能を自らが学ぶ事など到底無理なのだと諦めては更に男に縋るのだった。平地に隣接する族村共同体の生活の距離は情報の交錯によって得た欲望の共有を加速させ、それがいざこざを頻発させる。山谷の点在居住者は生活の距離により欲望は場に限定固有化され、ただ時折谷魚と山薪という互恵的な交換によって互いの差異を提示するので、余程の事がなければ争いは生じない。群れ的共同体にとっての異人、他者性は、時に革命的な導きともなったろう。共同体の縁に聖とささやかれた他者を匿い飯を食わせて死者や汚物の始末を任せた別筋もある。里人らは深い山奥にひとりまたひとりと群れから離脱した修験猛者らの噂を祭りや寺で聞く事はあったが、彼ら修験の道は自己言及的且つ排他的だった。小柄で族や修験衆に内していない独者はこうして機能的存在としてやがて象徴的に、時に突飛な飛躍諧謔も含められ、あるいは戒めの呪説との成り果てながら、語り継がれていくことになる。

合羽を羽織って歩くことを覚え、頭巾内にぽつぽつぱらぱらぴんぴん弱く響く雨音を受けつつ進む歩行は、やや顎をあげた前方を睨む姿勢となり、その形にはくっきりとした覚醒が降りた。行きは上りで帰りは下りという慣習からふいに離れ、いっそ大いに下ってしまおうとその形になってから別の意気地が生まれていた。幾重にも重なる樹間の先の雨襞にちらちらと隠れては煌めくものを眼下に捉えては放し、帰りはバスでもいいと不埒な選択に心地が明るくなっていく。背中から風を受けることに大きく得心してその当たり前の新鮮さが軀よりも精神に加味され、自転車で走り降りるというのもきっとばっさり瞼が開くだろうな。隣人を並べる余裕も生まれる。雨の中踊るような下りの後の帰りは迂回し距離が数倍にも伸びた別の道を思念を垂直に見上げるようにゆっくりと歩くのだった。高名明晰な詩人の「発見の証明」の件(くだり)を辿った晩春であったので、「らしさ」という匿名性の脆弱が、現代の節操の無い破廉恥な形象の数々に重複するように感じることがあり、そうした魑魅魍魎を突き放す「佇みの姿態」を、時間流の瀬に「見極め」の杭として打込み目の前に置く。耐久の度合いを測るためこちらにできることは限られている。千年を千日以上は複雑怪奇に転がしている。せいぜい端的素朴に指を動かせばいい。たっぷり歩き戻り家屋根が見えた頃、姿はないがヤマガラのチィイイイイと長い鳴き声が聴こえ、山々の岩を溶かして億年遡ったような気分の昂揚を緩い疲労の内へゆっくり沈めるのだった。

町田哲也 Tetsuya Machida 1958年長野市生まれ

藝術と思想

ブランチング企画責任 クマサ計画主催

iam@machidatetsuya.com

枝間ノ闇

individual web contents map

|