|

文・画像 / 服部洋介

今日、単に外的な事物を描いて事足れりとする画家は、むしろめずらしい。ゆえに画家は、内的なイメージが枯渇し、描きたいと思うものを喪失した時に困難を覚えるものであろう。だが、中には、現実の時間、空間の感覚を被覆するほどのイメージの侵襲にさらされ、その横溢と格闘しながら、制作の過程を歩む者もいる。われわれが一時的に自我の検閲をゆるめ、自己をその固有領域〔le propre〕から追放することによって、自らの他者性のうちに芸術的霊感を見出そうとするのに対し、彼らは反対に、おびただしい他者の侵入から時間と空間とを切り出し、世界を意味づけ、形づけるために、自我による強固なフレーミングを必要とするのである。このような形で、われわれはある想像的空間へと別々の方向から参入する。しかし、彼我のそれぞれが到達する相互の想像的空間が共有可能な形で一致することはない。そこは、互いが互いに触れることのできない、ある種の〈夢〉であり、それこそがアートの空間なのである。

現実の感覚と感情とによって把握される日常的な外部空間をシュトラウス〔Erwin Straus、1891~1975〕は〈風景的空間〉〔landschaftlicher Raum〕と呼んだ。それは状況依存的に変化する主客未分化の世界ではない。この意味での外部世界を記述しようとするとき、そこには主体を〈視る者〉として規定するパースペクティヴと、客体のもつ固定的なフォルム、そしてナチュラル・ハーモニックな自然の光彩とが描かれることであろう。確かにディドロ〔Denis Diderot、1713~1784〕が言うように、絵画は命題の構造や論証を形づくらない。私たちが精神の働きによって形成し、言説によって表現する現実の関係を、一コマの静止画で表現することはできない(*1)。とはいえ、そこに描かれた対象を判別することはできる。人がいて、山があって、川が流れている場面、というように。しかし、人や山や川を経験的に知らず、あるいは感覚として認識できない場合、これらの視覚像は意味をなさない。一方で、最も純粋な理性的推論においては、事物の意味が理解されなくとも、これらを形式的に取り扱うことが可能である。それゆえ、妥当な形式的推論は、時として、悟性〔Verstand〕によって認識され、端的に真なるものとして実現している現実世界のありように反する結論を導くのである。シェリング〔Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling、1775~1854〕によると、理性〔Vernunft〕のありようは人類に普遍的なものである。一方で、単なる感覚を人間的認識へと統合する悟性能力は不平等なもので、特に〈王者〉に属するものである(*2)。悟性は、現実に認識可能な存在者の原因である。およそ人の認識の範疇に入るものは悟性の規定するところにより、実在領域から切り出され、存在者としてあらわれるというのである。感性〔Sinnlichkeit〕が捉える感覚的直観を組み立てるのが悟性の働きであるならば、その能力差に応じて世界がそれぞれ異なった姿に規定されるのも頷ける。この悟性規定のもつ観念化作用が外部世界に対して通常よりも開かれている場合、われわれの認識は、主観に対しより遠方の客体にまで及ぶことになるであろうが、その曖昧な末端では、主観によって制御されることのない不気味な実在領域までもが世界に映り込んでくることにもなりかねない。悟性の領域が理性の領域と感性の領域を侵すとき、私たちの安定した世界把握の基盤は動揺せざるを得ない。そしてもう一点、〈視る者〉としての主観が〈視られる者〉としての客観を生ぜしめると仮定するならば、主観もまた何者かによって視られることによって存在していると考えざるを得ない。それは主観を規定するものであるから、主観によって経験的に捉えられることのない超越的な外在である。この〈主観を外から認識するもの〉、すなわち主観の存在原因を〈神〉と呼ぶならば、〈神〉もまたその外部から何者かに視られることで存在するという無限後退に陥るであろう。それを回避するために、不可視なる〈神〉はすでにして主観の認識作用によって目に視えているというアクロバティックな論法が導入されることになる。汎神論において自然世界が神の顕現であるとされるのはそのためである。自然(実在)の観念化された末端こそが可視的な感性の領域なのである。そこから遠ざかることで自然は不可視の〈神〉へと移行し、かえって主観を外側から〈視る者〉として位置づける絶対的主観となるのである。〈神〉は主観を絶対的に認識していると同時に、主観からは絶対的に認識されることのない実在の極点にある。この両極の中間にわれわれの主観と可視的な外部世界が出現し、シェリングは、それらすべての同一性を絶対的同一性と呼んだ。「われわれの精神(主観)とは見えない自然(実在)であり、自然こそは目に視える外部化された精神である」というテーゼは、ここから導き出される。〈視る者〉とは同時に〈視られる者〉である。この被注察感、自らのすべてを把握され、認識されているという恐ろしくも甘美な感覚の中で、十字架上のイエスは、すなわち彼自身の実在であるところの〈神〉に呼びかけたのだ。この規格外の情熱〔passion〕のうちに彼の受難〔Passion〕は遂行されたのである。

その上で、小林冴子(1983~)の作品を考えてみよう。彼女の描く世界にあらわれるのは、中井久夫(1934~)のいう〈キメラ的な多空間〉〔Chimerotropic space〕と現実離れした強烈な色彩配合(ヘテロクロマティズム〔Heterochromatism〕)である。自然主義的に構成された絵画が、事物の明暗関係に基礎づけられたヴァルール的な視点を重視するのとは対照的に、小林が構成するのはクロマティックな色面である。これは後期印象派以降、表現主義やフォーヴィズムと共通する特徴である。一様にカラフルな小林の画面において、遠近や明暗の関係は、主として色相の度数によって表現されなくてはならない。このきわめて理論的な作業を、小林はほとんど感性のままにやり遂げる。この特異な色彩感覚の起源はどこに求められるのか。小林は「なんかしらんが今この色をここに置かねば私の頭の中がすっきりしない」「その色を意味づけて置いてるというのと全然違って今感じてるもの、そしてこういう色を置いてみたいという色彩画面に対する欲求で置いています。そういう色彩感覚が何故ついたのかは自分でもまだ謎で、死ぬまで自分の感覚の根源を探していくのだと思います」(*3)と言っている。

絵の意味とは何か。もしそれを「その絵が何を描いたものであるか」という問いに対する答えとして充当するならば、小林の絵の〈意味〉は、誰にも我有化されることのない、ある意味で何者ともつながらず、時に自らともつながることのない、異他的なイメージの集積である。「伝えたいものの七~八割は言葉にはできない」(*4)と小林は言う。デュシャン〔Marcel Duchamp、1887~1968〕もまた異なった角度から次のように言っている。「芸術家は自分が何を制作するのか何もわからないし、自分が何を制作するか何ひとつ理解していないのです」「ですから、あなたがすべての芸術家にそれを尋ねたら、彼らはこう言うでしょう。私はばかです、私は何も分かりませんと」(*5)。なるほど、言語が造形にとって代わることができるならば、そもそも絵画など必要ないであろう。また絵画は、物理的に実在するものしか写しえない写真とは異なり、対象として実在しないものまでも含む表現分野であることもよく知られた議論である。しかし、問題は絵画におけるそのようなスペシフィシティではないのである。外部からあらわれるイメージとシニフィアンの精神に対する侵襲、モルゲンターラー〔Walter Morgenthaler、1883〜1965〕が〈形態の充満〉〔Aufüllung〕と呼ぶ事態、彼女自身がシニフィアンによって意味される実在となり、読み取られ、記号化され、外部へと拡散していこうとする危機に対し(*6)、どのような生の戦略を取りえたのか、その特異な視点、〈視る者〉としての自己意識と、〈視られる者〉として外部化されてゆく自己の境界をめぐる特異な空間感覚こそが、彼女のスペシフィシティなのだ。内部であるはずの主観的意識が外部から読み取られ、〈視られる者〉へと転落するという恐るべき境界喪失の体験を、彼女は一つの受難劇へと昇華させる。「ある種の自分の気持ちよさを表現して知らない人にまで見られるかもしれない可能性、絵を描くのもそういうことなのかも知れ」(*7)ないと、小林は言う。現代アートは、常に〈視る者〉と〈視られる者〉、主観と外部世界のつながり、その連関を問題にしてきた。実定的なきまりごとの世界、記号化された〈反世界としての世界〉への異議申し立てとして、20世紀のアートは形成されてきたといえるだろう。小林には、その反世界自体がそもそも存在しないのである。

一方で、形態あるいは色彩における特異性が際立っていたとしても、それらの要素から構成されたものが、ある種の作品として作者から自立して捉え得るものでなくては、(良くも悪くも)いわゆる〈アート〉として扱われることはない。たとえ、通常の三色型に対し100倍の色を識別することができるという四色型色覚をもつ人間がいたとしても、人を感心させることのできる程度の画才がなくては、(良くも悪くも)いわゆる画家にはなれないのである(*8)。一見すると感情まかせに描いていると思われがちなゴッホ〔Vincent Willem van Gogh、1853~1890〕も、ルード〔Ogden Nicholas Rood、1831~1902〕の『近代色彩学』(1879)に基づく後期印象派の色彩理論を熱心に研究していたことが知られている。大学で美術の専門教育を受けた小林が、色彩配合〔colorito〕における理論的基礎を前提にしていることは言うまでもない。その上で彼女は「嘘のない色を選びたい」と言う。「自分の中から出てきたものをそのまま出したいんですね。なるべく忠実に、なんなら自分の頭の中、体の中をコピーしてそのまま写したい、っていう感覚で色を置いています」(*9)。これは、彼女が共感覚者である可能性を示唆するものである。音や文字、匂いや痛覚、時に性感などの刺激から自動的に色彩を直観するのが、色覚の共感覚〔synesthesia〕である。そこから引き出されるのが共感色〔sympathy color〕である。「理論から絵は生まれない」とはバルテュスの言葉だが(*10)、これはそういったものであるらしい。往々にして傑作には例外が多く、対位法音楽の集大成というべきバッハの作品こそは、まさに対位法の例外だらけで初学者の教材としては役に立たなかったという逸話があるほどだ。世の中には、範例にして例外という矛盾に満ちた名作がやむをえず存在するのである。

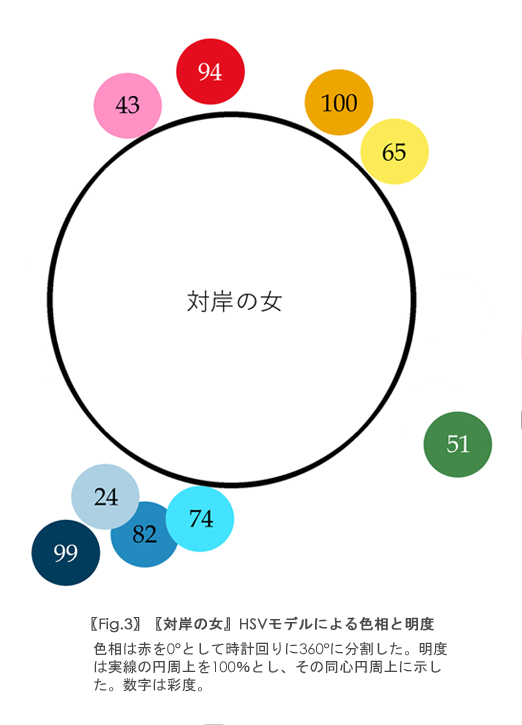

その上で、小林におけるクロマティックな配色の一例を示そう。『対岸の女』(〖Fig.1〗2017)は比較的モチーフがしっかりしており、色彩の分節〔articulation〕も明確であるので、この種の説明にはよく適している。この作品で用いられている主要な色を直感的に把握しやすいHSVモデルを用いてリスト化し、色相環にあらわしてみよう(〖Fig.2〗〖Fig.3〗紙面ではモノクロになって意味をなさないので、色彩についてはweb版を参照されたい)。面積比の大きい色域は暖色から寒色まで高明度の類似明度配色で塗り分けられている。同一明度の色はリープマン効果によって識別度が低下することから、図像の見分けを可能にするためには、彩度差が必要である。とりわけ隣接色相配色〔adjacent〕を形成する各色に彩度差をつけることで、シュヴルール〔Michel Eugéne Chevreul、1786~1889 〕のいう彩度対比調和を作り出すことができるが(これはムーン&スペンサー〔Parry Moon & Domina Eberle Spencer〕の色相における調和論と部分的に重なる考え方である)、ここでは極端な彩度の対照は回避され、中差彩度配色が採用されている。色相的に孤立した緑の使用については、好みのわかれるところであろうが、この孤立した中性色が明瞭なキアロスクーロを欠く画面のある種の単調さを緩和していると考えることもできるだろう。高明度かつ明度差の小さい主調色の構成は、一般にやわらかく女性的な印象を与えるものだが、効果的な対照色相配色〔contrast〕によって人物の存在感が際立つ、力強い作品となっている。一方で、紫系統の色は感覚的に避けられているようだ。色彩心理的にいえば、紫は不安定な印象を与えるカラーであって、ゲーテ〔Johann Wolfgang von Goethe、1749~1832〕もまたその『色彩論』の第6章においてこれを「捉えがたく分裂した色」と定義している。現実の風景においても、それらを固有色〔local color〕とする事物(伝統色にその名がついている自然物としては、ラベンダー、ヘリオトープ、アヤメ、ブルーベリー、ライラック、クロッカス、クロスグリ、フクシア、ブーゲンビリアなどがある)を描かない限り、紫や菫色が大きな面積を占める光景には、さほどお目にかからないものである。心理的な明暗関係は、現実の色彩ではなく、色彩自身のもつ性質によって指示されている。光の当たっている部分に暖色(赤、黄)、影の部分に中間色(緑)と寒色(シアン、青)を用いるなど、ドア〔Robert Dorr、1905~1979〕、ビレン〔Faber Birren、1900~1988〕流のwarm(yellow)-cool(blue)系のカラーシステムによる色彩明暗法が試みられているのである。美術史的な文脈でいえば、印象派以降に進んだ固有色の解体という流れの延長線上に位置づけて大過ないものであるが、小林の場合、理論にとどまらず、現実の事物にもヘテロクロマティックな色彩が視認されるという感覚的な事実もあり、興味深い。「ものを見ていると自然に見えてくるところもあって、目の前のコップの影の部分に緑が見えてきたり、白いところにピンクが見えたり。もちろん、それだけじゃなくて、色の効果や対比も考えてはいるんですが……「こう描きたい」というのと、自然に見えるという、その両方ですよね。「あ、緑が見える」となっちゃうと、緑に塗っちゃうかも。ちょっと見えると、それがハッキリしてくる」(小林)(*11)。ドラクロワ(Ferdinand Victor Eugène Delacroix、1798~1863)もその「日記」(1822~1847)の中で、外光に照らされた大工や浮浪者の裸体に出現した複雑な色彩について驚嘆すべき詳細さをもって書き記しているが、これらは一考に値する事例である(彼の場合は、影に強い紫、金色の照り返しの中にかすかな緑を見出したようである)(*12)。 その上で、小林におけるクロマティックな配色の一例を示そう。『対岸の女』(〖Fig.1〗2017)は比較的モチーフがしっかりしており、色彩の分節〔articulation〕も明確であるので、この種の説明にはよく適している。この作品で用いられている主要な色を直感的に把握しやすいHSVモデルを用いてリスト化し、色相環にあらわしてみよう(〖Fig.2〗〖Fig.3〗紙面ではモノクロになって意味をなさないので、色彩についてはweb版を参照されたい)。面積比の大きい色域は暖色から寒色まで高明度の類似明度配色で塗り分けられている。同一明度の色はリープマン効果によって識別度が低下することから、図像の見分けを可能にするためには、彩度差が必要である。とりわけ隣接色相配色〔adjacent〕を形成する各色に彩度差をつけることで、シュヴルール〔Michel Eugéne Chevreul、1786~1889 〕のいう彩度対比調和を作り出すことができるが(これはムーン&スペンサー〔Parry Moon & Domina Eberle Spencer〕の色相における調和論と部分的に重なる考え方である)、ここでは極端な彩度の対照は回避され、中差彩度配色が採用されている。色相的に孤立した緑の使用については、好みのわかれるところであろうが、この孤立した中性色が明瞭なキアロスクーロを欠く画面のある種の単調さを緩和していると考えることもできるだろう。高明度かつ明度差の小さい主調色の構成は、一般にやわらかく女性的な印象を与えるものだが、効果的な対照色相配色〔contrast〕によって人物の存在感が際立つ、力強い作品となっている。一方で、紫系統の色は感覚的に避けられているようだ。色彩心理的にいえば、紫は不安定な印象を与えるカラーであって、ゲーテ〔Johann Wolfgang von Goethe、1749~1832〕もまたその『色彩論』の第6章においてこれを「捉えがたく分裂した色」と定義している。現実の風景においても、それらを固有色〔local color〕とする事物(伝統色にその名がついている自然物としては、ラベンダー、ヘリオトープ、アヤメ、ブルーベリー、ライラック、クロッカス、クロスグリ、フクシア、ブーゲンビリアなどがある)を描かない限り、紫や菫色が大きな面積を占める光景には、さほどお目にかからないものである。心理的な明暗関係は、現実の色彩ではなく、色彩自身のもつ性質によって指示されている。光の当たっている部分に暖色(赤、黄)、影の部分に中間色(緑)と寒色(シアン、青)を用いるなど、ドア〔Robert Dorr、1905~1979〕、ビレン〔Faber Birren、1900~1988〕流のwarm(yellow)-cool(blue)系のカラーシステムによる色彩明暗法が試みられているのである。美術史的な文脈でいえば、印象派以降に進んだ固有色の解体という流れの延長線上に位置づけて大過ないものであるが、小林の場合、理論にとどまらず、現実の事物にもヘテロクロマティックな色彩が視認されるという感覚的な事実もあり、興味深い。「ものを見ていると自然に見えてくるところもあって、目の前のコップの影の部分に緑が見えてきたり、白いところにピンクが見えたり。もちろん、それだけじゃなくて、色の効果や対比も考えてはいるんですが……「こう描きたい」というのと、自然に見えるという、その両方ですよね。「あ、緑が見える」となっちゃうと、緑に塗っちゃうかも。ちょっと見えると、それがハッキリしてくる」(小林)(*11)。ドラクロワ(Ferdinand Victor Eugène Delacroix、1798~1863)もその「日記」(1822~1847)の中で、外光に照らされた大工や浮浪者の裸体に出現した複雑な色彩について驚嘆すべき詳細さをもって書き記しているが、これらは一考に値する事例である(彼の場合は、影に強い紫、金色の照り返しの中にかすかな緑を見出したようである)(*12)。

色彩論における範例的な視点からも十分に根拠づけることのできる小林の作品だが、他方、そのキメラ的画面を構成するモチーフも、作品のテーマを可能な限り言語化し、図像的に表現したものとして重要である。しかし、モチーフを形態以外の外的言説から分析しようとする態度は、作品を作者の観念の従属物と見なすものとして、ともすれば唯物論美学の敵視するところともなりかねない。20世紀後半の美学は、作者から自立した作品というアイディアによって、あるいはオリジナリティという概念を否定することによって、作品のもつ歴史的かつ一回的な性格を拒絶した。それは、主体に対し他者性が劣位に置かれていたからこそ注目に値するものであったが、他者性が主体性のうちに侵入し、混淆が惹き起こされている状況では、他者性からいかにして主体性の基盤を切り出すかが問題となるのである。主体が定立されぬところに、その外部である客体や実在といった概念は成り立たないのである。確かにわれわれは実在の何たるかを真に知ることはできない。しかし、たとえ誤りでも、からくも何事かを語りえるようになったとき、絵画は初めて可能になるのである。ここにおいて、作品から自立した作者、すなわち、作品の美学的純粋性に拘束されず、作品との関係において規定されることなく、自ら観念のままに語りうる〈作者〉という概念を、私たちは再発見するのである。(〈Ⅱ〉へとつづく)

(*1)ディドロ『ディドロ著作集/第4巻 美学・美術』鷲見洋一・井田尚監修、法政大学出版局、2013年、502頁。

(*2)シェリング「哲学的経験論の叙述」岩崎武雄編『世界の名著 続9 フィヒテ シェリング』、中央公論社、1974年、535頁。

(*3)小林冴子、メール、2017年1月7日。

(*4)小林、メール、2016年11月8日。

(*5)ジョルジュ・シャルボニエ『デュシャンとの対話』北山研二訳、みすず書房、1997年、19頁。

(*6)高江洲義英・大森健一「風景と分裂病心理――風景構成法の空間論的検討――」山中康裕編『中井久夫著作集 別巻 風景構成法』岩崎学術出版社、1984年、127~128頁、134頁。

(*7)小林、メール、2017年1月7日。

(*8)神経学者のウェンディ・マーティン博士が画家コンチェッタ・アンティコの絵画教室に通っていた時、彼女はアンティコの異様な色遣いが理解できなかった。そこで検査を勧め、アンティコが四色型であることが判明した。アンティコ曰く「あなたたちにはこの色が見えないの?」(http://www.odditycentral.com/art/tetrachromat-artist-can-see-100-times-more-colors-than-an-average-human.html)。ところが、描く絵は意外と普通である。

(*9)小林、メール、2017年1月7日。

(*10)コスタンツォ・コスタンティーニ編『バルテュスとの対話』北代美和子訳、白水社、2003年、47頁。

(*11)小林、インタビュー、2016年11月8日。なお、越ちひろも「白と黒との間に人の10倍の色を見分けられる」と語っている(服部洋介『越ちひろ ART、マネー、そして野良犬』2012年。ただし、初出文献等は不明)。

(*12)もちろん、色料で画面を構成する際に影への移行部に緑を用いることは定石であるし、金の塗料に緑がかったものが見えるのも不思議には思われない。しかし、自然の色彩や光彩の中にそれらを見出せるとしたら特殊なことのように思われる。

服部 洋介 Yosuke Hattori

1976年、愛知県生まれ。

長野市民。

yhattori@helen.ocn.ne.jp

http://www.facebook.com/yousuke.hattori.14

|